足跟痛是一种常见的足部问题,它不仅影响患者的日常活动,还可能降低生活质量。下面小编将从病因、症状、诊断、治疗、预防和日常管理等方面,带您了解足跟痛。

一、常见病因与发病机制

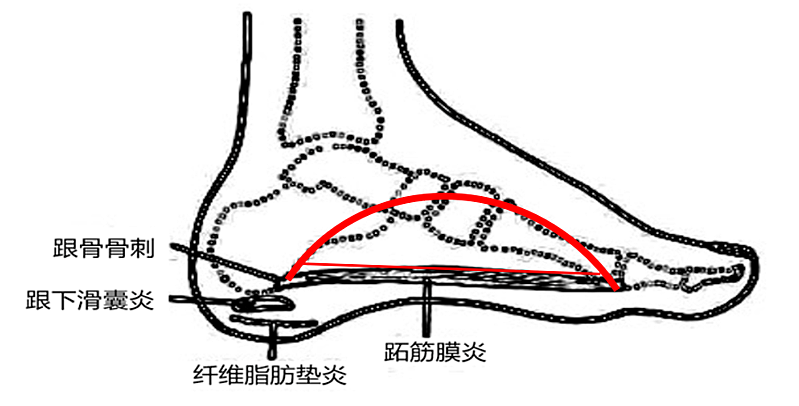

1.足底筋膜炎 (跖腱膜炎)

足底筋膜是连接足跟与脚趾的纤维组织带,长期过度拉伸或劳损会引发无菌性炎症。患者通常会在晨起或久坐后迈出第一步时,感到足跟剧痛,活动后疼痛有所缓解,但长时间行走后又会加重。这是足跟痛最常见的病因,约占病例总数的70%以上。

2.跟骨骨刺

骨刺是跟骨底部的骨质增生。不过,疼痛主要是由于骨刺刺激周围软组织所致,而非骨刺本身。研究表明,约50%的足跟痛患者存在骨刺,但部分没有症状的人也可能有骨刺。

3.跟腱炎

跟腱是连接小腿肌肉与足跟的肌腱,过度运动或错误姿势可引发跟腱炎症,表现为足跟后部疼痛,按压时加重,严重者可导致跟腱断裂。

4.脂肪垫萎缩或炎症

足跟脂肪垫随年龄增长或长期受压而变薄,缓冲作用减弱,引发慢性疼痛,多见于中老年人。

5.其他原因

·跟骨内静脉回流障碍导致压力升高,引发持续性胀痛。

·神经压迫(如坐骨神经或胫神经受压)。

·滑囊炎或跟骨骨膜炎,多与穿鞋不当或外伤相关。

二、典型症状与诊断

疼痛特点:

1.晨起痛:

首次下床时足跟刺痛,活动后减轻。

长时间站立或行走后加重,休息可缓解。

2.压痛明显:

足跟内侧(足底筋膜炎)或后侧(跟腱炎)有固定压痛点。

3.伴随表现:

部分患者出现足弓塌陷、拇指外翻或小腿肌肉紧张。

影像学检查:X线可观察骨刺,超声或 MRI可评估筋膜、肌腱及软组织损伤。

三、治疗方法

1.保守治疗(适用于90%患者)

·急性期处理:

休息与冰敷:减少负重活动,冰敷15-20分钟/次(48小时内)。

药物:非甾体抗炎药或外用镇痛膏。

·物理治疗:

拉伸训练:足底筋膜牵拉(如踩墙、抓毛巾)、跟腱拉伸(楼梯边缘下压)。

冲击波治疗:通过振动促进组织修复。

矫形器具:定制足弓支撑鞋垫或夜间夹板,减轻筋膜张力。

注射治疗:

糖皮质激素:短期缓解疼痛,但需避免重复注射(可能导致脂肪垫萎缩)。

富血小板血浆(PRP):促进慢性损伤修复。

3.手术治疗

仅适用于保守治疗无效(6-12个月)或结构严重异常者,如关节镜微创松解术、骨刺切除术等。

四、预防与日常管理

1. 选择合适的鞋子:避免穿平底鞋、人字拖,应选择足弓支撑良好、缓震性强的运动鞋。中老年人可加用硅胶足跟垫。

2. 控制体重与运动强度:肥胖者减轻体重可减少足跟压力。运动前充分热身,避免突然增加跑跳等冲击性活动。

3. 强化足部肌肉:进行足底抓毛巾训练,增强足弓稳定性;进行平衡训练,如单脚站立、波速球练习,改善本体感觉。

4. 避免误区:骨刺并非必须手术切除,需结合症状评估。足跟痛急性期避免热敷或按摩,可能加重炎症。

五、何时需就医?

若出现以下情况,建议及时就诊:

1. 疼痛持续超过2周,影响日常活动。

2. 足跟红肿、发热或伴随麻木、无力(需排除痛风、感染或神经病变)。

3. 保守治疗无效,需排查跟骨高压症或肿瘤等罕见病因。

足跟痛多为慢性劳损性疾病,科学管理可缓解症状。关键在于早期干预(如拉伸、矫形鞋垫)和预防措施(控制体重、合理运动)。若疼痛持续,需结合影像学检查明确病因,避免盲目处理。