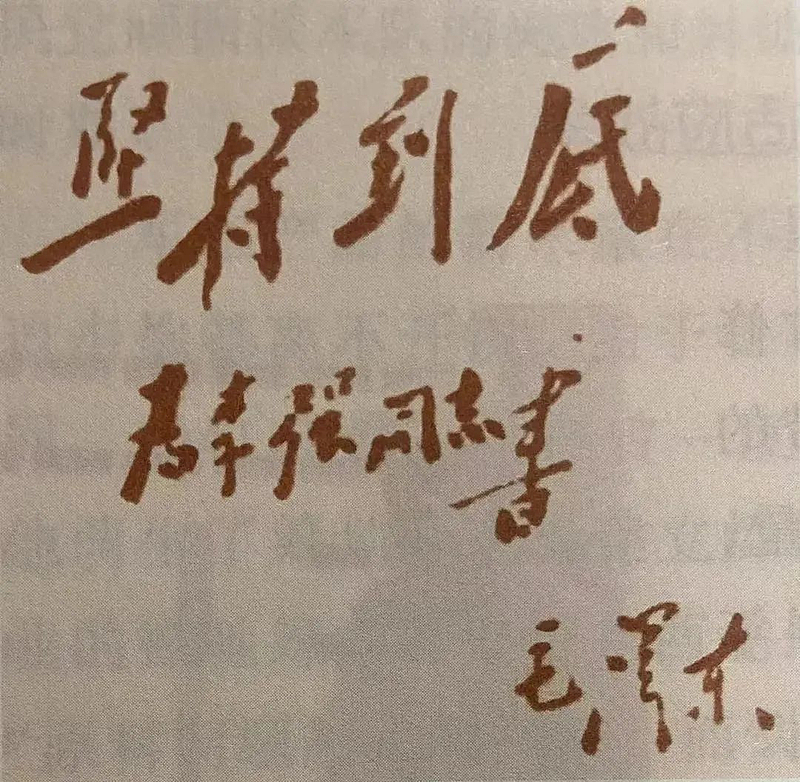

1937年卢沟桥的隆隆炮声,让一位1925年就参加中国共产党,曾为中共特科重要人员,研制出中共第一部无线电电台,又在苏联研究出发信菱形天线,被称为“李强公式”的无线电专家,中共的复合人才——李强,心急如焚,归心似箭。早期,因顾顺章叛变,李强的身份暴露,党中央为保障其安全,送他到苏联学习。当他听到日本大举侵略中国、抗日战争烽火燃起的消息后,立即请求回国,渴望尽快加入中国共产党领导的抗日战争洪流。1937年12月12日,他终于获准,踏上了回归祖国的征程,一架苏联轰炸机将他送至兰州,两天后到达延安。在延安,曾先后任中央军委军事工业局局长、自然科学院院长、中央军委三局副局长等职。为中国共产党的军工事业作出巨大贡献。1944年5月,毛泽东为他题词:“坚持到底”。

1944年5月,毛泽东为李强同志书:“坚持到底”

第一支步枪:“无名氏马步枪”

李强回到革命圣地延安后,先是担任军工局和无线电局的副局长(局长由中央军委参谋长滕代远兼),主持全面工作,1941年升任局长,当时,摆在李强面前的首要任务是要在这穷乡僻壤的地方,创办我军的军工事业。虽说延安是黄土高原上的一座名城,但它毕竟经济落后,交通闭塞,不但找不到工业的踪迹,仅有的手工业也是一些不起眼的小作坊。何况是战争环境,又有国民党的严密封锁,在这里创办工业,特别是军事工业,其困难是可想而知的。

共产党人历来是迎难而上、所向无敌。李强这位早年参加中央特科的共产党人更具备这种精神。要办军工业,首先是资源,苍茫无际的黄土高原有这些资源吗?李强虽然打了个问号,仍横下一条心,画了一幅陕甘宁边区地图,26个县,12.9万平方公里,这个范围就是他发展军工的安寨之地。

1938年的春天,李强是在马背上度过的,他拉着大青马——“这位忠实的朋友”,以探宝的目光,走遍陕甘宁的沟沟梁梁,四处搜寻着发展兵工生产所需的各种资源。他发现:在陕甘宁边区进行军工生产在资源上还具备一些优势,这茫茫的黄土中确实蕴藏着可供军工生产的宝贵资源。陕北的棉花,是硝化棉的原料;延长石油沟的石油,是动力资源;黄土岗中埋着的铁矿和煤矿,可以用来炼铁;羊油资源可以用来提炼甘油,是硝化甘油的原料;木材资源可用来烧炭。加之八路军总部的鼎力支持,为军工事业的开创与发展提供了重要保证。他及时向领导汇报了他的发现,并立即赴西安等地为军工局采购各种设备、仪器、物资、原料并护送到延安。

开弓就没有回头箭,在一无所有的情况下,李强制定了“先造设备,后造步枪”的方针。首先是请沈鸿设计制造机器;其次请太原兵工厂来的工人介绍造枪设备的型式、作用和性能要求。沈鸿根据《万有文库》中的军械制造,很快生产了各种制造枪械的专用设备,如拉来复线机、枪管定中心机、枪管校直机、枪管钻眼机、机筒拉槽机、枪栓双头立铣机等。

在李强领导下,延安的军工事业从无到有、从小到大、从单一到全面,有了快速的发展。先是办起了战争环境下既便于转移,又利于生产的马背工厂,接着又设计制造出了生产枪械的专用机床。面对陕甘宁边区被封锁的形势和前线的迫切需要,李强心急如焚,他多次对各军工企业的领导说:“只要你们能生产出机器、武器、弹药和各种需要的产品来,要什么条件我都设法保证。”军工局全体同志响应党中央自力更生、艰苦奋斗的号召,没有技术工人,就设法召集了一批造枪工人;缺少原料,就用铁路上的道轨代替;没有铜,就号召前线战士收集废子弹壳,运到后方,再装上子弹头,称为复装子弹;没有专用设备,就用手工加工,大家齐心协力,克服各种困难终于在1939年4月25日生产出陕甘宁边区第一支七九步枪,又名“无名氏马步枪”,这也是我军军工史上自己制造的第一支步枪,结束了兵工厂只修不造的历史。同年5月1日,毛泽东等中央领导同志在延安举办的第一届工业展览会上,把兵工厂生产的第一支步枪握在手中掂了又掂、瞄了又瞄,兴奋之情溢于言表。从此,八路军战士手中开始有了自己生产的步抢。为了表彰茶坊兵工厂作出的突出贡献,中央军委专门授予其特等奖。

用土铁制造掷弹筒

在打乱日寇侵华战略部署的百团大战中,日本人发现了八路军自造的掷弹筒。冈村宁次不由恐慌地叫道:“哦!八路军有了规模宏大的现代化军事工业?”但这位日寇头子怎么也不会想到,使他们的部队胆战心惊的这一新式火炮竟是延安八路军工厂用极其简陋的设备和废铁打造出来的。

1940年,当李强拿到缴获的第一门掷弹筒时就曾爱不释手地说:“这家伙轻巧,打起仗来顶事,步兵骑兵都能用!”向已经制造出手榴弹、复装子弹的温家沟兵工厂提出,要在两个月内完成试制第一批掷弹筒的任务。试制过程中,李强经常到温家沟兵工厂,与技术人员和工人共同研究和设计。他意识到要想保证产量,关键是原料,必须充分使用土铁。当时有人怀疑,质脆易断的土铁造不出质量好的掷弹筒。经验丰富的老锻工崔锁贵向李局长保证说:“打铁的有句内行话:生铁久练也成钢。李局长,你放心,只要翻来覆去地打,保险有好钢到手!”李强还特别请来驻南泥湾中央军委炮团赵章成参加研制,这位有名的迫击炮炮手对炮和弹药很有研究。

库房里的一批山西毛铁派上了大用场。工人们将毛铁烧红后,举起仅有的18磅大榔头就打起来。他们打了烧,烧了打,不知反复了多少次,脆而易断的毛铁在工人手下被打成了扁钢。继而扁钢又做成毛坯,再经过旋弹筒,挑丝扣,造表尺,扯火,底座,做零件,闷火,刷蓝和总装……经过两个月的苦战,用土铁打成的40支掷弹筒终于问世了。只见它全身乌黑发亮,弹筒长360毫米,口径60毫米。虽然比日造掷弹筒的长度和重量要大些,但射程却也远至200米!山西毛铁用完后,大家又改用俯拾皆是的破锅烂铧做原料。边区政府得知后,向各县人民发出号召,百姓们掀起献铁、献铜运动。材料的来源解决后,掷弹筒的产量提高很快,仅温家沟兵工三厂就由每个月的20门提高到1943年底的120门,最多时每月达180门。

在研制掷弹筒过程中,李强骑着快马不时地由延安大砭沟军工局出发,奔驰在新、老工厂的各条山沟和小路上,到各单位督促、检査和讨论工作。好在他有大青马和枣红马两匹好马,他的马很通人性,只要主人左脚一上马镫,还没等跨上马背,就提前飞奔起来。大家都为李局长担心,李强却已经飞身跃上马背,并且一手握缰,一手举起茶坊酒厂送给他的白干酒,畅饮着一路远去,马的身后扬起了一道黄尘,七八十里的山沟路,他两三个小时就跑到了。

由于他工作过于繁忙,以至于一次那匹枣红马在奔跑途中,被生生累死在路上,看着躺在地上喘着粗气再也爬不起来的“老伙伴”,李强狠很地拍着自己的脑袋,怪自己过于“残酷”。其实更“残酷”的是对待他自己,为军工事业的发展,为了尽快制造出枪、弹,打击日本侵略者,让八路军战士少付出血的代价,他也是每天超负荷地透支着生命。

第一炉灰口铁

1942年下半年,抗战局势更加紧张,在日军、伪军和国民党顽固派军队的夹攻和封锁下,陕甘宁边区进入空前困难时期。

军工产品的需求量在不断增大,而做手榴弹、掷弹筒和迫击炮都离不开铁。由于日本侵略军频繁扫荡,路轨难以运回,1941年春,生产曾一度处于停顿状态。李强心急火燎,他萌生了筹划军工局建立炼铁部的设想。他找来同济大学毕业的徐驰筹办延安也是西北地区第一座炼铁厂。他对徐驰说:“原料问题越来越严峻,而铁又是工业的先行官。兵工厂每月的生产能力是100支枪,因为缺少钢铁,现在只能做出几支。我的火炮组已设计出各种炮,也因为缺少钢铁,只能停在试制阶段。现在的紧迫任务是建高炉,炼出灰口铁,就由你负责炼铁高炉。”

1940年,李强在延安军工局讲课

1943年10月,军工局炼铁部成立了,设在延安大砭沟。徐驰开始全身心投入高炉的设计,沈鸿所在的茶坊机器厂负责制造。李强还把清华大学地质系毕业的汪家宝等人集中起来,在边区勘探铁矿,找耐火材料;延长石油厂的锅炉被拉来,改装成蒸汽机,用于开动抽水机和鼓风机;炼铁所用矿石来自蟠龙;桥儿沟虽说有煤,但在那儿炼焦有困难,于是先用木炭做燃料。南泥湾359旅的王震旅长很支持这项工作,他对李强说:“南泥湾有得是树林,我们保证供给你们木炭!”别看这么一个一天只出一吨铁的小炼炉,所需木炭、矿石、耐火材料却是铁本身的十倍。王震组织了一个毛驴运输队,先到南泥湾驮了木炭,再去蟠龙运矿石,最后运到大砭沟供炼铁之用。经过反复试验,终于炼出了第一炉灰口铁,从此结束了西北高原无铁的历史。

创新发展,适应战争

为适应游击战的需要,前方修械所提出需要一种便于行军携带的小型修理机器。李强同沈鸿商量,沈鸿不愧为机械天才,只用了半年就试制成功了。这套2.5英尺长,由车床、铣床、刨床、钻床四种机器组成的“修械所”,其全套家当,只需两头骡子就可以搬运,它的动力机用一头牛就可以转动起来,这套机器被前线战士们亲切地称为“马背工厂”。它是兵工史上的一个创举。这种机器先后生产了30套,专门供前线部队行军时用。

火炸药是弹类发射与爆炸的主要能源。毕业于浙江大学化学系的钱志道在研制火炸药和手榴弹方面很有名,他是紫芳沟化学厂的厂长和总工程师。在他来之前,军工厂生产的手榴弹,装的是杀伤威力很小的黑火药。钱志道研究了有关资料后调整了硝硫混酸的配比,生产出“强棉”(即含氯量高的硝化棉),用它制造的手榴弹,极大地提高了爆破威力,杀伤力强,兵工厂共制造了约4万枚这种手榴弹。

边区军工生产规模逐步扩大,以茶坊兵工厂(军工局一厂)为基础,建立了二厂(造枪)、三厂(手榴弹、复装子弹、火炸药)、五厂(石油)、六厂(制鞋)、八厂(皮革)等厂,还建起来玻璃厂、陶瓷厂以及马家沟修械所、制药厂和紫芳沟化学厂等。

军工局在李强的领导下还积极组织人力、物力支援边区民用工业发展。设计制造了造纸机器,药厂用的制药器械,医院用的血清离心分离器、消毒锅等,还有印刷机械、鞣制皮革的机械、日用化学机械、广播电台发电设备、炼铁厂成套设备等各种民用产品。到抗日战争的中后期时,陕甘宁边区已拥有了28个轻重工业的工厂。根据形势发展的需要,上级决定将边区银行储备的一批银锭、元宝、碎首饰加工成银圆。因为陕甘宁边区银行发行的纸币只能在边区范围内流通,要想去敌占区或国民党管区采购物资只有使用银圆。这一任务也交给了军工局。李强让何家岔兵工厂厂长周鉴祥办起银圆加工厂,厂址就设在大砭沟的一个山坡上,那位擅长雕刻的陈兰贵,在没有专用工具的情况下,手工雕刻出钢模,正面是袁世凯侧面头像,与市面流通的银圆完全一样。他制作的银圆模具很快正式投入使用。李强领导的军工局对建立边区民用工业给予了大力支援。

这时,一些同志头脑发热,不顾陕甘宁边区的资源条件和实际情况,提出要搞“大军工”的主张,幻想着“飞机满天,坦克遍野”。毛泽东对此给予了幽默的批评:“我们连生产锄头的铁都很少,更不要说去搞飞机、坦克了。”他对李强一贯主张生产从实际出发的做法表示赞同。兵工厂的生产把重点放在前方最急需的步枪、掷弹筒、75和82迫击炮弹、手榴弹、发射药及炸弹的生产上,体现了军工服务于战争的思想。

在自力更生的口号下,李强紧紧依靠全体干部职工,充分发动大家献计献策,群策群力,克服了一个又一个困难。至1944年,陕甘宁边区已发展到120多家工厂,其中军工系统就有8个厂,工人队伍发展到1.2万多人,为边区的军工生产和民用工业生产奠定了良好的基础。在由李强、沈鸿、钱志道组成的科技领导核心的组织推动下,陕甘宁边区军事工业从无到有迅速发展起来。正如洗星海和塞克编写谱曲的《陕甘宁边区机器厂厂歌》所唱的那样:

自己的机器,

自己的工厂。

为抗战工作,

站在国防生产的岗位上。

同志们,

凭着比钢铁还强壮的臂膀,

建立起重工业的基础,

充实起我们的国防。

靠着这种顽强拼搏的奋斗精神和富于创造性的劳动,李强从1939年至1943年的5年中,领导延安军工局所属工厂共生产步枪9758支,子弹220万发,手榴弹58万余枚,掷弹简1500门,掷弹筒弹19.8万发,82迫击炮弹3.8万发,修枪万支,修炮4门,还为地方民兵制造了地雷千万枚,为保卫陕甘宁边区,加快夺取抗战胜利的进程作出了积极贡献。

1943年,周恩来安排中外记者来延安参观,当中外记者看到工人用土法炼铁,用简陋而笨重的工具和机器生产掷弹筒的过程,以及利用陡山坡砌石几百米高的土烟筒,用土法冶炼复装子弹筒的情景时,十分惊讶,他们说:“共产党在这样艰苦的条件下,用人民战争战术搞军工生产,坚持抗战,太不容易了!”

1944年5月1日,陕甘宁边区工厂厂长暨职工代表会议在延安召开。在这次大会上,共有5位同志被中央军委授予“边区特等劳动模范”的光荣称号,其中李强是唯一的军委局级领导干部。当李强接过毛泽东赠予的亲笔手书“坚持到底”的题词时,台上台下报以热烈的掌声。这次大会的宣言书还特别提出:“要学习军工局长李强同志,他领导、计划、布置、设计并亲自动手,推动和帮助了边区重工业的各种主要发明和创造精神。”这是党中央对李强为军工事业积极贡献的充分肯定与高度评价。

李强是中国共产党内不可多得的复合型人才,是中国共产党兵工事业开拓者之一。他不仅忠诚党的事业,而且以艰苦奋斗、开拓创新的大无畏精神,在艰难困苦中开创、发展了中国共产党的军工事业,为抗日战争和解放战争的胜利做出不可磨灭的贡献。他的事迹和他的精神将永远激励人们为中华民族的振兴艰苦奋斗、勇往直前。